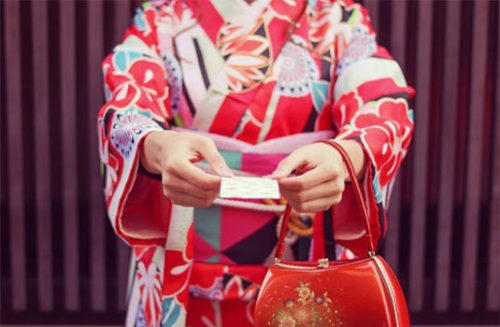

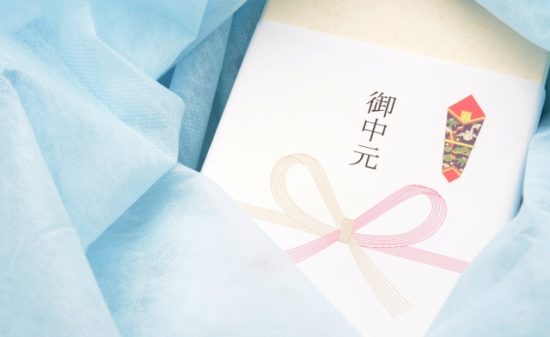

子どものお正月の一番の関心事といえば「お年玉」。

誰から幾ら貰えるか、ワクワクドキドキの行事ですね♪

その年の景気にも左右されるので、子どもと言えど景気に無関係ではありません。

そもそもお年玉という行事は、いつ頃から始まったのかご存知ですか?

今回はお年玉の由来や歴史について調査してみました!

お年玉の歴史

落し玉でもなく、お正月玉でもない「お年玉」。

不思議だな~、変だな~変だな~、とお考えのあなたに、お年玉の歴史を簡単にご紹介します☆

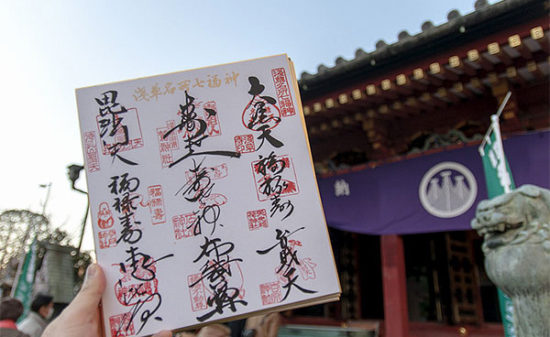

【お年玉の名前の由来】

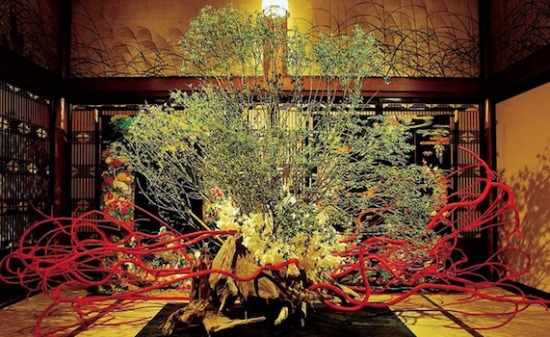

これは「歳神」様をお迎えするためなのですが、歳神様は「鏡餅」に居付くと言われています。

鏡餅に宿った歳神様の魂。

御歳神様の魂=お年玉になったというのが由来です。

なので、昔はお金ではなく歳神様が居らした「お餅」がお年玉でした。

お年玉(お歳魂)=お餅。

昔は、お餅は祝い事がある時しか食べられない貴重品だったので、貰えたら嬉しかったでしょうね♪

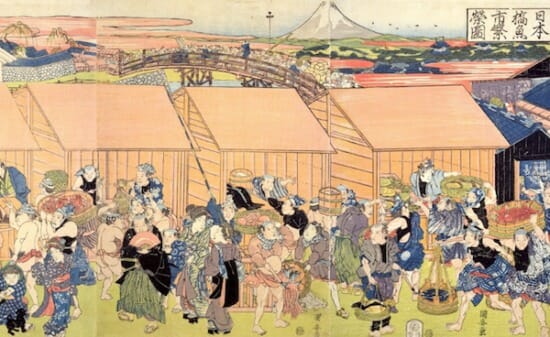

【大人も貰っていた?】

しかし昔は大人もお年玉を貰っていたんです☆

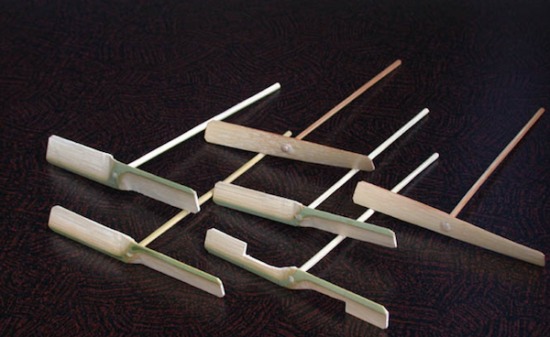

例えば武士ならば太刀を、医者ならば丸薬を、町人ならば扇子を貰いました。

お餅がお金に変わったのは、商家の主が使用人にお小遣いをあげたのが始まりと言われています。

【なぜ子どもだけが貰うようになったの?】

特に将来を担う子どもたちには、大人より多く与え、健やかな成長を願いました。

一方、目下の者から目上の者に物を贈る場合は「お年賀」と言いました。

これは今でも同じですね^^

お世話になっている目上の人の家に新年のご挨拶に行く時は、お年賀を持って行きます。

やがて、明治から昭和へと時代が変わり、高度成長期に入ると、多くの大人が稼げるようになり、大人同士のやり取りは減っていきました。

それでお年玉は、子どもたちが大人から貰うという風習に変化したのです。

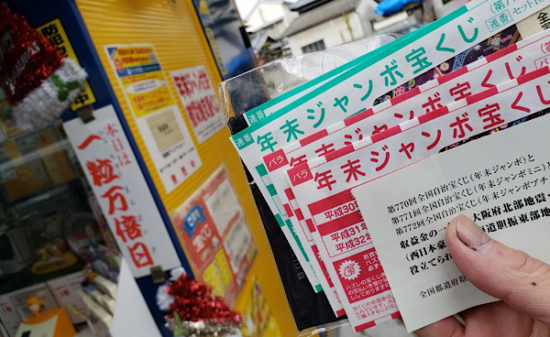

お年玉の金額の相場と推移

貰う子どもは高い方が嬉しいと思いますが、景気や収入の格差もあり、難しいところですね。

そこで、ここ近年のお年玉の相場をご紹介したいと思います。

学年別お年玉の相場

- 幼児(幼稚園、保育園):1000円

- 小学生低学年:2000円

- 小学生高学年:3000円

- 中学生:5000円

- 高校生:5000円~10000円

中にはもっと貰っている子どもも居ますが、年相応の金額を与えるのは大人の役目かもしれません。

海外のお年玉事情

【香港】

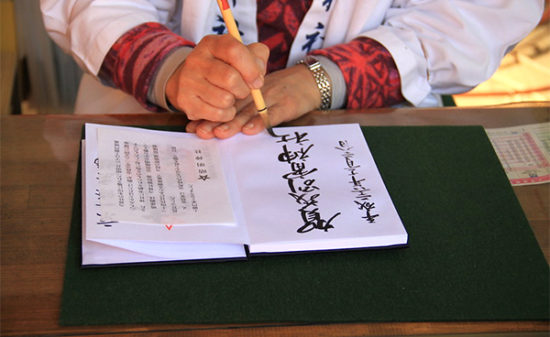

これは、赤い袋や紙に包んで渡されるため、中国の本土では「紅包(ホンバオ)」と呼ばれています。

大人同士でもあげたり貰ったりしますし、未婚だと何歳の人でも貰えます♪

上司から部下には、未婚でも既婚でもあげます。

もし、ライシーをあげないとケチという意味で孤寒鬼(クーフォンファイ)と呼ばれるんですって!

【ベトナム】

南部では「リーシー」、北部では「ムントゥオイ」と言います。

これを貰うと幸運が訪れるとされ、お金は新札で、赤色の種類の紙幣をあげると喜ばれるそうです。

赤い色は一番めでたい色とされているため、1万ドンか5万ドンの紙幣を袋に入れて渡します。

【台湾】

普通は、目上の方からいただく物ですが、子供が独立したり、社会に出ると立場が逆になり、両親にあげるようになります。

これは、自分が一人前になったと親に安心してもらうためでもあります。

日本のポチ袋より、縦長で赤い袋に入れて渡します。

素敵なお話ですね♪

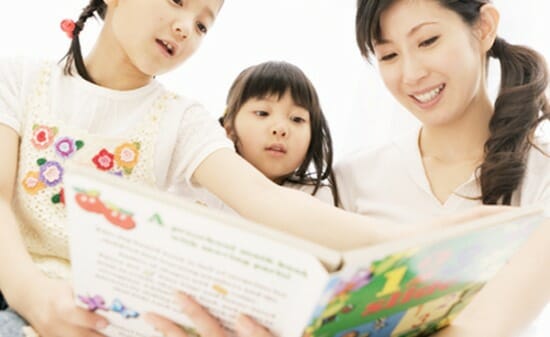

お年玉の代わり

そういった場合は、お菓子のセットや絵本などをあげるのも喜ばれます^^

最近では知育菓子も多く販売されているので親子で喜ばれるかもしれません。

現代の子は成長が早く、理解力もあるので悩ましいところですね^^;

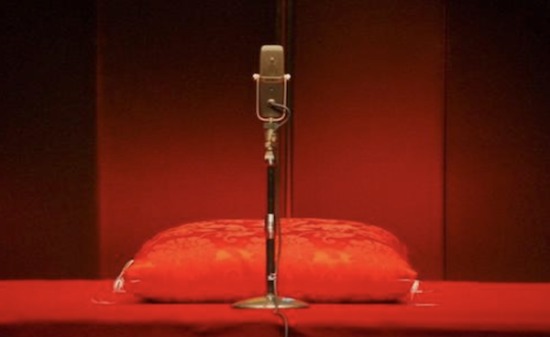

金銭感覚が身に付く大切な行事

お年玉を貯金するか、使ってしまうかは人それぞれですが、金銭感覚を身に付けるにはいい機会です。

よく「お母さんが預かっておくから」と、お母さん貯金をする子どももいますが、いつの間にか消えちゃうんですよね(笑)

今後、日本もキャッシュレス化が進み、お年玉はポチ袋ではなく、電子マネーになるかもしれません。

いずれにせよ、今も昔も「お年玉」は大切な行事なんですね☆

PAGE TOP

PAGE TOP