和紙は昔から日本で作られ、日常で使われている身近な存在のはず…。

ですが、今や洋紙の方が生活に馴染んでしまっていますね。

ただ、和紙には和紙にしかない魅力があり、世界に誇る文化でもあります!

本日は、そんな和紙の原料や作り方についてご紹介します。

和紙と洋紙

例えば、新聞紙、画用紙、コピー用紙などです。

表面がツルツルしていて、文字や絵を描くのにも適していますね。

ただ、世界には、まだ「紙自体が高級品」という国が存在します。

洋紙のような表面が滑らかな紙は、めったに子どもたちの手に入らないんです。

筆者はテレビで、そのような国の子どもたちに、日本の和紙の作り方を伝授する番組を見ました。

元々自然の原料と道具で作られている和紙は、機械が無くても作れるという利点もあるんですね。

和紙の特徴

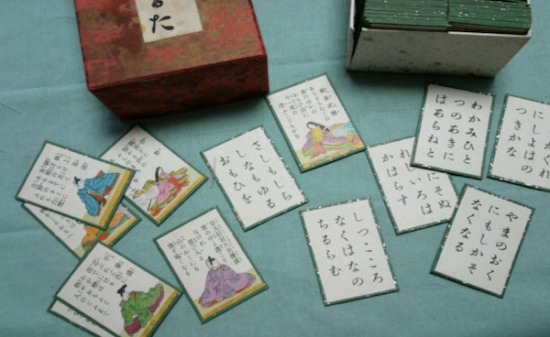

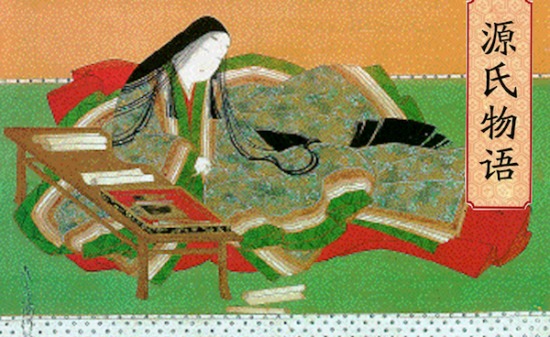

日本の和紙は、優れた保存性があります。

なので、1000年以上も前のものが今でも残っています。

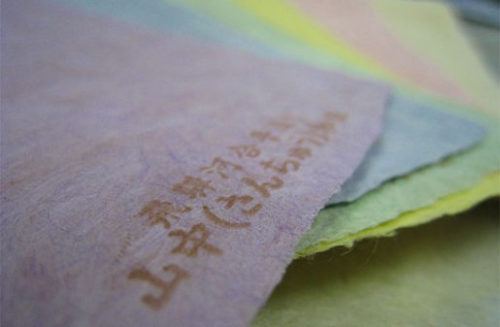

薄くても丈夫で、独特の風合いがあるのも特徴の一つです。

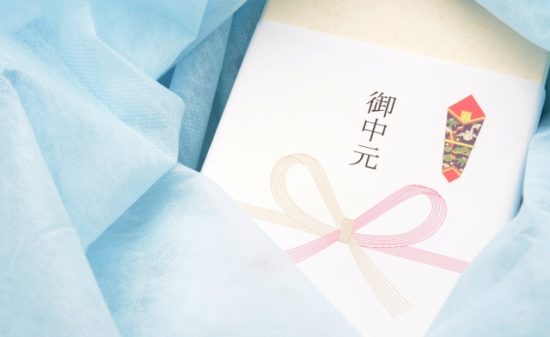

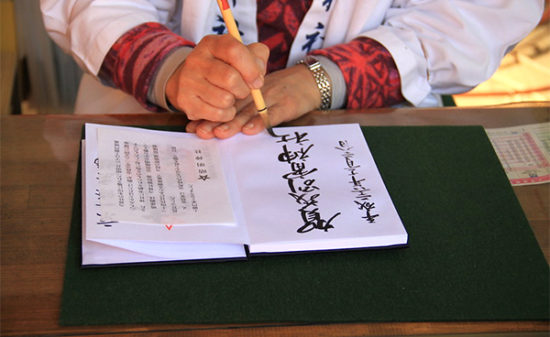

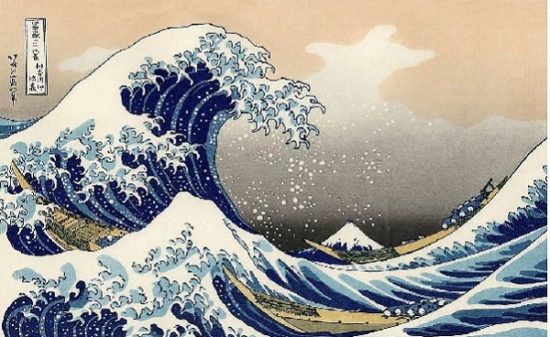

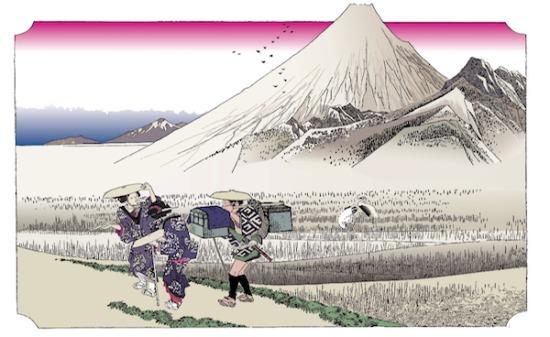

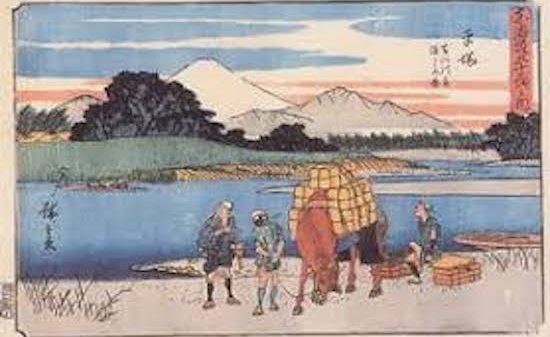

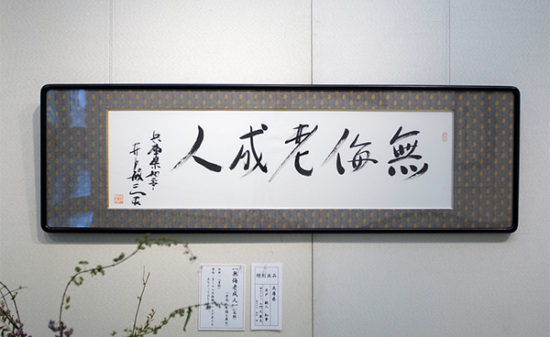

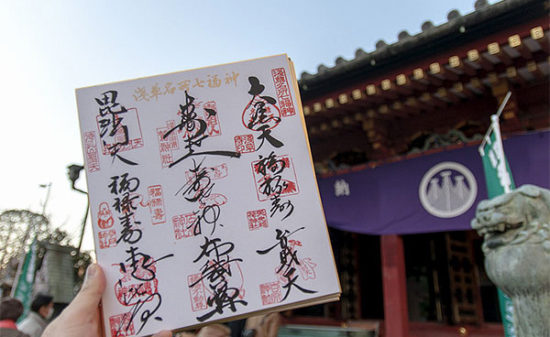

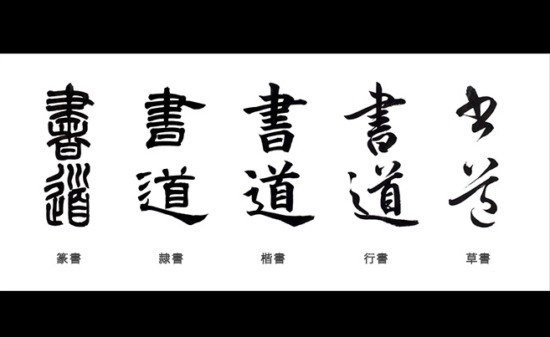

その性質を生かして、日本家屋の障子や、ふすま、あんど、書道、木版画や日本画の用紙、卒業証書、和傘などに使われています。

和紙の原料

主に楮(こうぞ)や三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)と呼ばれるものです。

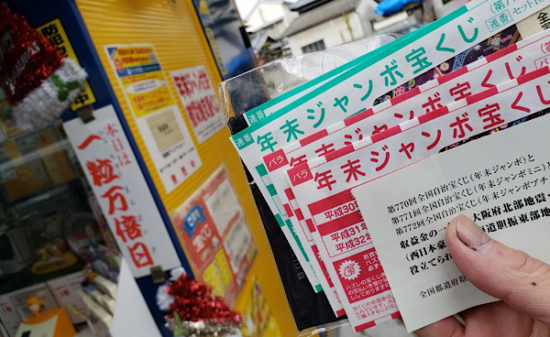

三椏は、日本の紙幣の原料に使われています。

これらの植物は、繊維が長く丈夫です。

そして、粘りがあるので、繊維同士が絡みやすいという特徴があります。

さらに、繊維が沢山取れるということで、和紙の原料に大抜擢されたんですね。

基本的に植物であれば、紙は出来るといわれています。

そう言えばエジプトでは、パピルスが紙の原料に使われていますね。

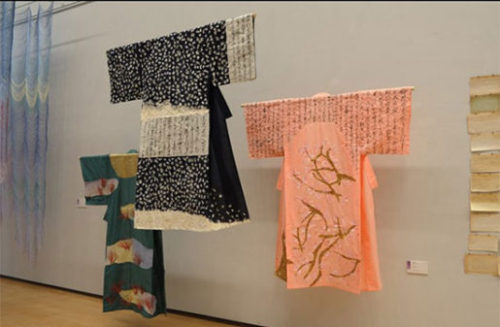

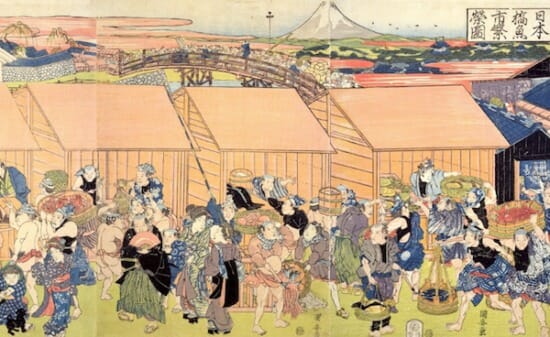

江戸時代の和紙

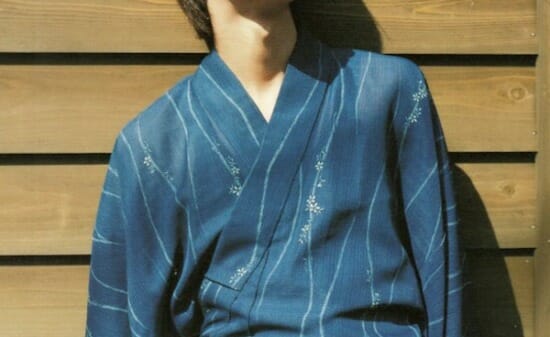

当時は着物や寝具にも和紙が使われていたこともあります。

筆者は、和紙の着物は聞いたことがありましたが、寝具として使われていたのには驚きました。

和紙は貴重なものだったので、使い終わった後は「クズ屋」と呼ばれる人が集めて回っていました。

今の廃品回収のような感じです。

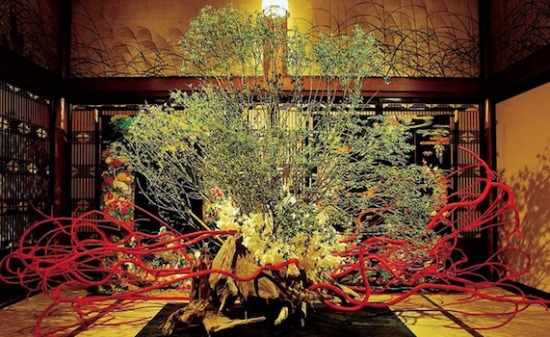

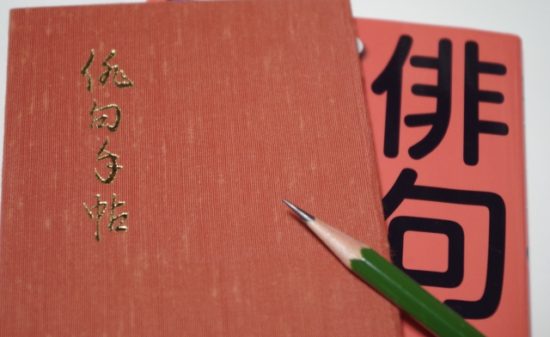

工芸品としての和紙

こちらは芭蕉と言う植物を材料とし、繊維を糸にして作った着物が有名です。

最近ではこの芭蕉を和紙にすることに、愛媛大学の研究チームが成功しました。

さすが日本人の知恵ですねッ!

和紙の作り方

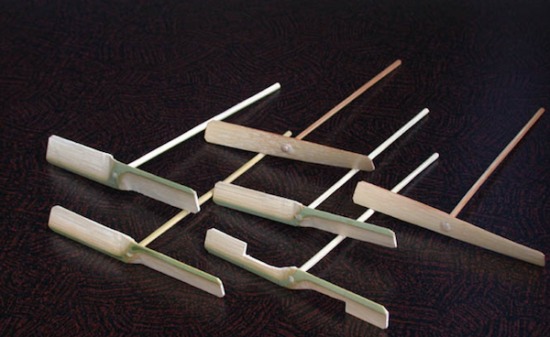

一番知られているのは紙漉き(かみすき)の工程だと思います。

ただ、紙漉きの工程は最後の方で、そこまで辿り着くためには、しなければならないことが一杯。

手が掛かるから貴重で高価なのですね。

◆牛乳パックでオリジナル和紙◆

それは大変なので、ここでは牛乳パックを再利用したオリジナル和紙の作り方をご紹介します。

【材料】

・牛乳パックの空き容器

・お肉などが入っていた発泡トレイ

・まな板など重しになるもの

・水切り網や洗濯ネットなど

・せんたくのり

・キッチンペーパー

・タオル

・ミキサー(手で細かくちぎってもよい)

・好きな柄の折り紙やシール(無くてもよい)

【作り方】

1.牛乳パックを2日ほど、水に浸しておきます。

2.牛乳パックがふやけたら、表面のビニールを剥がします。

3.中の紙だけになったら細かくちぎり、ミキサーにかけます。(手で小さくしてもOK)

4.ある程度細かくなったら、せんたくのりを入れて混ぜます。

5.発砲トレイの底に穴を空け、そこに材料を流し込んで余分な水分を濾します。

6.キッチンペーパーの上に乗せ、できるだけ平らに薄く伸ばします。

7.まな板などの重しを乗せ、上から押して水気を切ります。

8.ここで折り紙の柄を切ったものやシールを乗せます。

9.水切り網や洗濯ネットで挟み、さらに水を切ります。

10.しっかりと乾燥させます。

11.できあがり♪

筆者の拙い説明より動画の方が、分かりやすいと思いますので、参考になさってください!

伝統的な和紙作り

雪国では、雪に楮をさらすところもあります。

現在でもこのように和紙が作られていますが、今、国内での原料や担い手が減少しています。

機械化が進み、大量生産できる和紙もありますが、手で丁寧に作られた和紙とは価格が異なります。

日本の和紙がユネスコ世界文化遺産になったので、伝統はしっかりと受け継いでいきたいですね。

筆者の紙漉き体験談

紙を漉くのは水の重さもあり、腕の力が必要でした。

均等に紙を漉くことも難しく、出来上がりは少しデコボコしていました。

手で材料を刈り取るところから紙にするまでには、とても多くの作業と時間が必要です。

ですが、出来上がった和紙は丈夫で、また、1000年後まで残すことが出来る素晴らしい物です。

暮らしに上手に取り入れ、馴染んで味のある色合いになるのを愉しみ、次の世代にも受け継いでいけたら素敵ですね!

PAGE TOP

PAGE TOP