身内に不幸があった場合、喪に服すという言葉があります。

言葉は聞いたことがあるけど、意味がよくわからないという人は少なくありません。

また、いつも年賀状のやり取りをしていた相手から喪中はがきが届くということもあるでしょう。

そもそも喪中とは?

期間はどのくらいあるの?

今回は喪に服すの意味や喪中の期間について調べてみました。

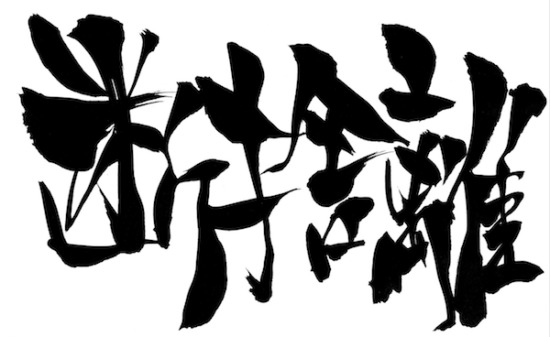

喪に服すとは

身内に不幸があるときに「喪に服す」といいますが、正しい意味をご存じでしょうか。

喪に服すとは、故人の死を悼み、一定期間自身の行動などを慎むという意味です。

昔は死は一種の穢れとされていて、身内を亡くした人には穢れがついていると思われていました。

そのため、喪中の間は喪服のまま生活していたものです。

この間、娯楽や飲酒などを一切断ち切り、文字通り慎んだ生活を送っていました。

しかし、現代はそこまで厳しく問われることはありません。

喪中の期間はいつまで

年賀状を出すときなどに、喪中の期間はいつまでか迷いますよね。

目安としては以下になります。

・両親(配偶者の両親も含む):1年

・子ども:3か月~1年

・祖父母:3か月~半年

・きょうだい:1か月~半年

・おじ・おば・いとこなど:喪中期間はなし

故人との続柄によって、期間が異なります。

しかし、これは厳密に決まっているわけではありません。

続柄に拘らず、故人が自分にとって大切な相手で、悲しみがなかなか癒えないこともあるでしょう。

そんなときは、自分の気持ちが落ち着くまでを喪中としてもかまいません。

喪中と忌中の違い

喪中によく似た言葉で忌中(きちゅう)という言葉があります。

言葉は似ていますが、意味は全く異なりますので注意。

喪中は故人を偲んで慎むための期間で、約1年程度。

忌中は故人が他界してから四十九日の忌明けまでが期間となります。

何気ない会話で間違えてしまわないように気を付けてくださいね。

喪中にやってはいけないこと

喪中にやってはいけないことがあります。主には以下になります。

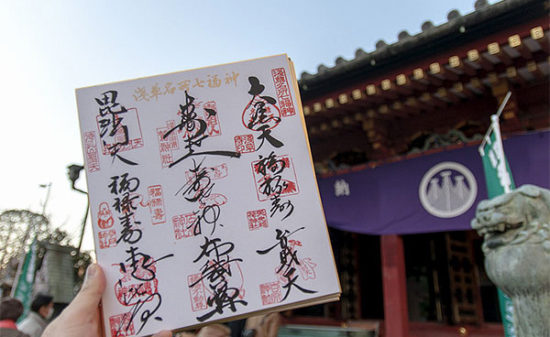

・お正月の初詣

神道では死を穢れとされているため、お正月の神社への初詣はやめましょう。

お正月の飾りも出しません。おせち料理は基本的にいただかないようにします。ただ、シンプルなお皿に質素に盛り付ける程度なら構いません。その際は鯛やエビ、紅白のかまぼこやなますなどの華やかでおめでたい料理を避けて。

重箱もおめでたいことが重なるようにという意味があるので、使わないでください。

お年玉も基本的にはなし。ただ、楽しみにしている子どもも多いですよね。そんなときはお年玉としてではなく、お小遣いということで白封筒に包んで渡すといいでしょう。

・年賀状

喪中と聞くと真っ先に思い浮かぶのは年賀状でしょう。

年賀状も初詣同様、控えるようにします。

ただ、昨今では考え方が昔よりは緩やかになってきました。

続柄やお葬式の時期によって、年賀状を差し出す時期には喪中が終わったと判断される場合もあります。

地域にもよりますので、事前に確認をしてみてくださいね。

・結婚式などのお祝い事

基本的に喪中期間中の結婚式などのお祝い事は避け、時期をずらすなどで対応します。

しかし、近年は四十九日が終わり忌明けが過ぎていればよしとすることもあります。

特に結婚式は日程をずらすということが現実的には難しい場合が多いですよね。

余程のことがなければ招待や出席も可能とされることも増えてきました。

ただ、こちらも地域性がありますので、確認はしておきましょう。

・旅行

喪中期間中は旅行は控えるようにします。

しかし、こちらも結婚式同様、忌明け後ならばよしとされる風潮もあります。

旅行の日程もキャンセル料などもあり、なかなか容易に変更できるものではありませんよね。

周囲の理解を得た後に行くのは問題ないでしょう。

しかし、いきなり海外旅行のような思い切った旅行に行くのは不謹慎ととられることもあります。

行先は慎重に考えたほうがいいようです。

喪中期間にしておくこと

身内の不幸はいつやってくるかわかりません。

急な出来事で動揺してい舞いますが、喪中期間にやるべきことはあります。

慌てないためにも、確認しておきましょう。

・故人を偲ぶ

喪中期間は故人を偲び、思いをはせる期間と言えます。

何をしていても、故人を思い出さないことはないと思います。

そんなときは、無理して元気に振舞おうとせず、心のままに故人を偲びましょう。

・遺品整理

故人が亡くなると、悲しみが癒える間もなく次々とやるべきことが出てきます。

その最たるものが遺品整理です。

四十九日の法事が終わったら、相続手続きなど遺品整理に取り掛かるようにしましょう。

特に相続税は申請の時期が決められています。

不動産など、手続きが非常に複雑で、なおかつ家族の同意も必要になります。

なるべく先延ばしにせず、小さなことからでもどんどん進めるようにしましょう。

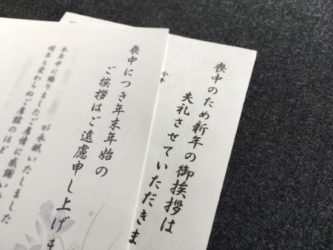

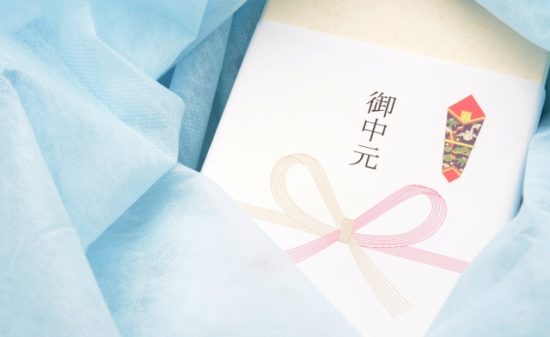

・喪中はがきを出す

故人が二親等までの場合は喪中はがきを準備しましょう。

ただ、故人が二親等ではなくても、特別な存在でとても年賀状を書く気持ちになれないということもあります。そんな場合は喪に服すという意味で喪中はがきを出すのは問題ありません。

年賀はがきの販売が始まる11月から12月中旬ぐらいまでを目安にはがきを出すようにしましょう。

しかし、年末近くに不幸があると喪中はがきの準備は難しいですよね。

また、喪中はがきを出していない相手から年賀状が送られることもあります。

そんなときは1月7日を過ぎてから寒中見舞いを送るようにしましょう。

寒中見舞いで喪中であることを伝え、年賀状の返事が遅れたお詫びも一筆添えます。

マナーを知って、周囲に配慮しつつ、故人を偲びましょう

ここまで喪中についてお伝えしてきました。

突然の不幸に動揺してしまい、落ち着かない日々が続くでしょう。

日ごろ何気なくやり過ごしていたことも、うまくいかないことがあるかもしれません。

突然のことで、体も心もうまくついていかない状態に陥ります。

喪中期間は故人を偲びつつ、遺族の気持ちを静める期間と言ってもいいでしょう。

この時期は少し立ち止まって日常を過ごすのがいいですね。

周囲に配慮しながら、少しずつ悲しみが癒えていくよう過ごしていってくださいね。

PAGE TOP

PAGE TOP