あかりをつけましょ、ぼんぼりに~♪

ひな祭りの代表的な歌の歌詞ですが、何気なく歌っているぼんぼりとは何でしょうか。

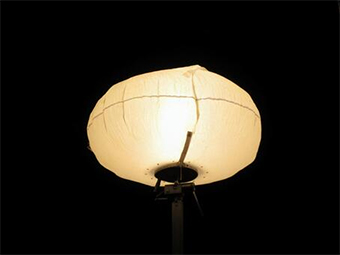

ひな壇の両脇にある、提灯(ちょうちん)みたいな丸いもの!

では、ぼんぼりと提灯の違いは?と聞かれると、うっっ・・と、言葉に詰まるかもしれません。

そこで今回は、ぼんぼりと提灯の違いをはじめ、昔の照明について調べてみました☆

ぼんぼりとは?

照明道具の一種で、行灯(あんどん)の仲間です。

そう聞くと、次は「行灯って何?」という疑問が湧きますね。

行灯とは?

照明道具の一種で、脚で照明部を支え、灯火を紙や布の火袋(ほぶくろ)でおおったものをいいます。

ぼんぼりは、この種類に属します。

提灯(ちょうちん)とは?

手で持って夜道を照らす、店先に吊るして周囲を明るく照らすなど、様々な使い方があります。

提灯の提は、手にさげて持つという意味です。

使わないときは、平たくたためるという作りも、物作りに長けた日本人ならではですね♪

ぼんぼりと提灯の違い

ぼんぼりには脚があり、床に置いて使うものに対し、提灯はぶら下げて使うものなんです。

ぼんぼりは現代でいう、スタンドライトやテーブルランプのようなもの。

提灯は、吊り下げ式の照明ですね☆

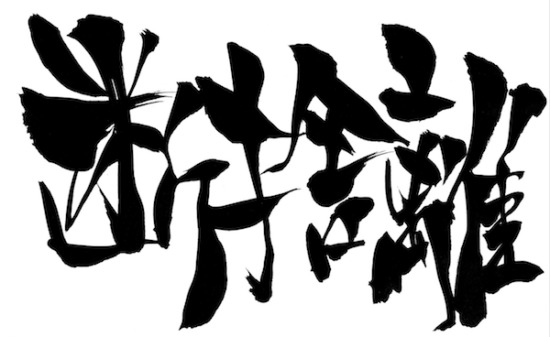

ぼんぼりの名前の由来

周囲を和紙で囲まれた炎は、たしかに「ほんのり」した、柔らかな灯りです。

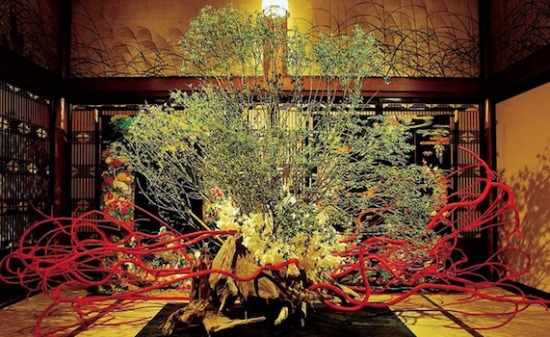

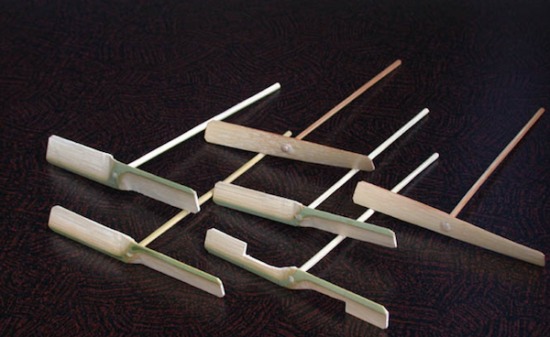

これもぼんぼりの仲間!

なぜ、ぼんぼりは雪洞と書くの?

・・・でしたら筆者と同じです(笑)

でも、間違いではありません♪

雪洞は「かまくら」または「せっとう」とも読みます。

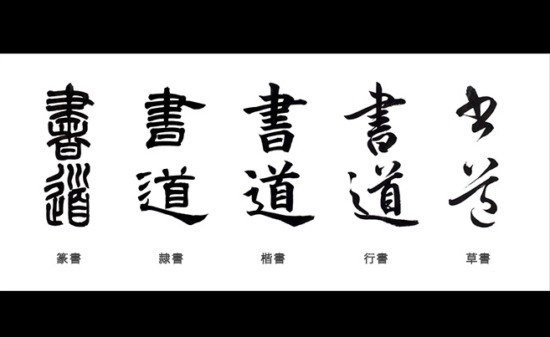

雪洞と茶道の関係

雪洞と書いてぼんぼりと読む理由は、茶道に由来があります。

茶席でお客様がいないとき、湯釜を沸かす炉の炭を長時間保つために、炉に被せ物をします。

白い和紙をくり抜いて窓を作ったもので、これを「雪洞(せっとう)」といいます。

ぼんぼりは、この雪洞(せっとう)にヒントを得て作られた照明器具なんです。

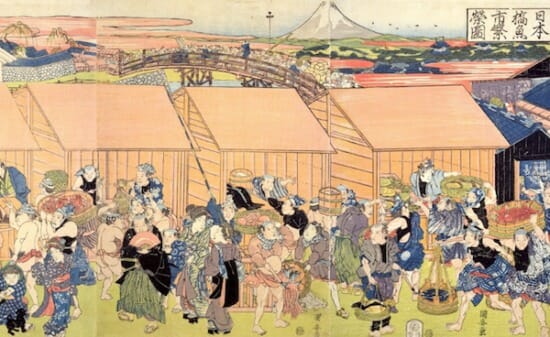

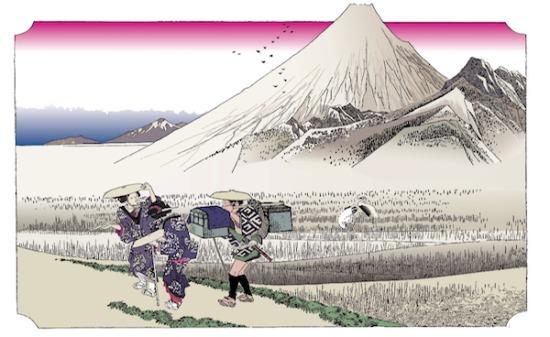

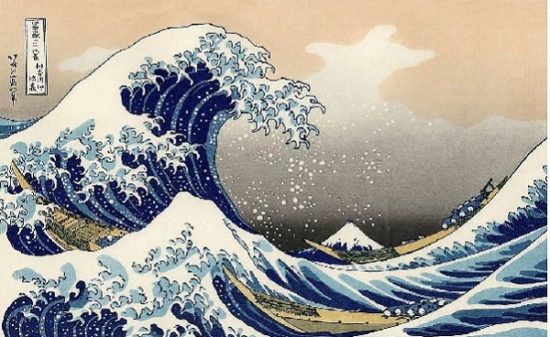

江戸の灯り 大火と怪談

【大火】

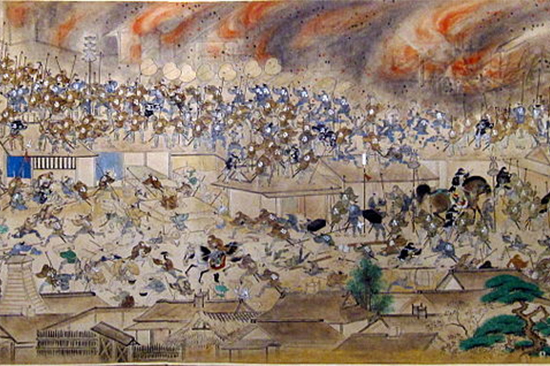

電気が発明されるまで、人々の暮らしに火は欠かせないものでした。

喧嘩と火事は江戸の華、といわれるほど、江戸時代は火災が多かったのです。

和紙と木材で作られた照明器具の中に、油(なたねやイワシ油など)を入れて、火をつけます。

使う場所は、木造建築とイグサで作られた畳。

照明器具が倒れたら、火が燃え広がるのも早く、大火事になりやすかったのです。

【怪談】

ぼんぼり、提灯、行燈に江戸とくれば、怪談話を想像する方もいらっしゃるでしょう。

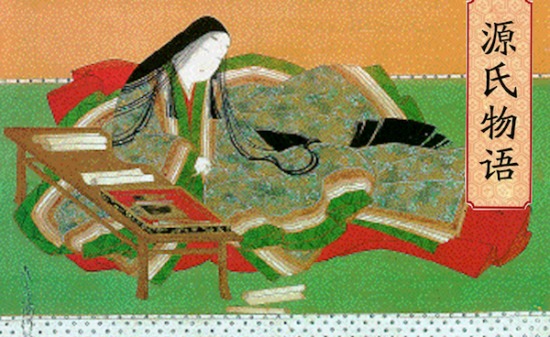

有名なところでは「四谷怪談」と「牡丹灯籠」がありますね。

四谷怪談は、大きな提灯に顔が描かれた絵画が有名で、インパクト大!

牡丹灯籠は、タイトルにも表紙絵にも灯籠があります。

この2作は「日本三大怪談」のうちの2つなので、興味がある方はぜひ読んでみてください♪

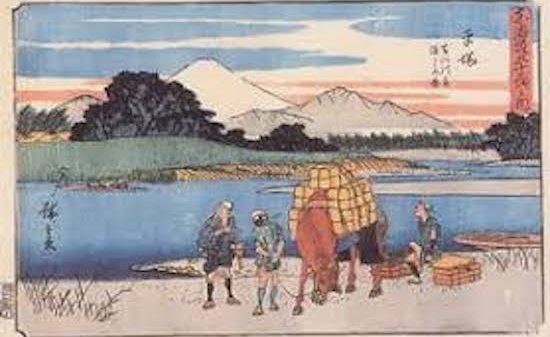

昔の灯り どんな種類がある?

簡単に一例をご紹介しますね。

・松明(たいまつ):松ヤニの多い所や竹、葦(アシ)などを束ね、火をつけて灯りをとる。

・篝火(かがりび):鉄の容器に松油で火を焚き、夜間の警護や、漁猟などに使う。

・蝋燭(ろうそく):綿糸やイグサを芯にして、蝋(ロウ)を溶かし固めたもの。

・行灯(あんどん):燭台に脚を付け、和紙などで火をおおったもの。床に置いて使う。

・提灯(ちょうちん):割竹を骨にし、周囲を和紙や絹を貼り付け、中にロウソクを置いて使う。

・ガス灯:ガスを燃料とした照明で、屋外で使うことが多い。

電気と電化製品が普及した現代でも、使われているものばかりです。

火鉢や囲炉裏との違い

同じ火を使う道具でも、照明道具、暖をとるもの、調理に使うものに分類できます。

現代のものに例えると・・・と考え、今人気のキャンプに例えてみました。

・焚き火・・・囲炉裏、カマド

・ウッドストーブ・・・火鉢

・ランタン、ヘッドライト・・・提灯

・キャンプ場の常夜灯・・・行燈(ぼんぼり)

といった具合でしょうか。

アウトドアで、焚き火を眺めてホッとするのは、DNAに刻まれた火への感謝と回顧の心かもしれません♪

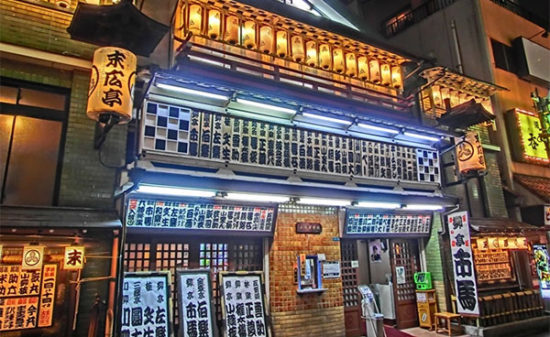

昔の照明を身近に感じる方法

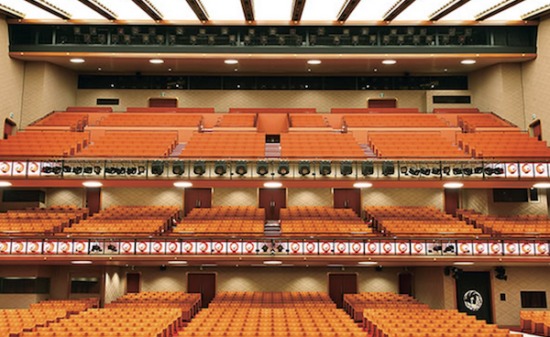

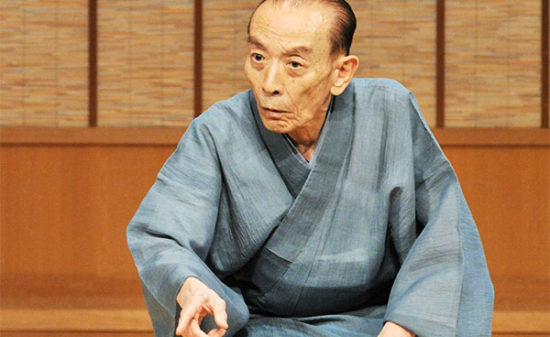

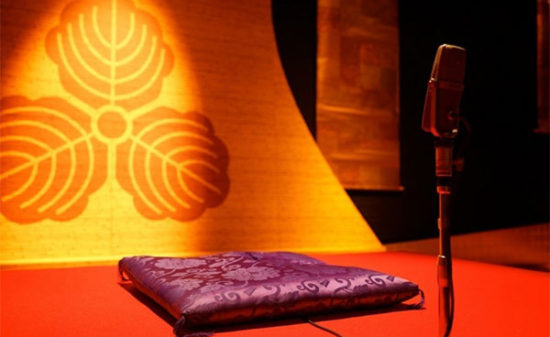

古典落語や、歌舞伎の舞台には、昔の照明であるぼんぼりや提灯、行燈などが登場します。

どんな風に使っていたのかも分かるので、ぜひ足を運んでみてくださいね。

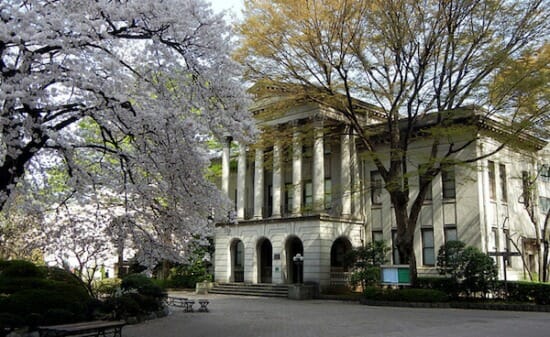

また、時代劇観賞や、江戸東京博物館もおすすめですよ♪

→ 江戸東京博物館

PAGE TOP

PAGE TOP